La storia della scoperta: da una pianta al Nobel per la Medicina

È il 1886 quando due chimici tedeschi, Ernst Schulze ed Ernst Steiger, isolano per la prima volta una nuova sostanza da giovani germogli di lupino giallo. La battezzano “arginina”, ispirandosi alla parola greca “argyros“, che significa “argento”, per via dei cristalli brillanti che ottengono nella fase di purificazione. All’epoca, il potenziale di questa molecola era ancora tutto da scoprire. Serviranno altri decenni di ricerche per determinarne la struttura chimica completa e comprenderne il ruolo nel metabolismo umano.

Un punto di svolta arriva nel 1998, quando tre scienziati – Furchgott, Ignarro e Murad – ricevono il Premio Nobel per aver dimostrato come l’ossido nitrico, prodotto a partire proprio dalla L-arginina, agisca come messaggero chimico per la vasodilatazione. È una scoperta che cambia la comprensione della fisiologia cardiovascolare e apre nuovi scenari terapeutici.

Da allora l’interesse scientifico non si è più fermato. Oggi la L-arginina è oggetto di studi in ambiti che spaziano dall’immunologia alla neurologia, dalla medicina sportiva all’oncologia. Ogni anno emergono nuove evidenze che ne confermano il ruolo multifunzionale e l’efficacia in condizioni specifiche, come l’ipertensione, la disfunzione erettile, le complicanze della gravidanza e la sindrome metabolica.

Dalla bottega al laboratorio, dall’intuizione alla scienza applicata: quella della L-arginina è una storia di continuità, evoluzione e riscoperta, ancora lontana dal suo ultimo capitolo.

Cos’è la L-arginina

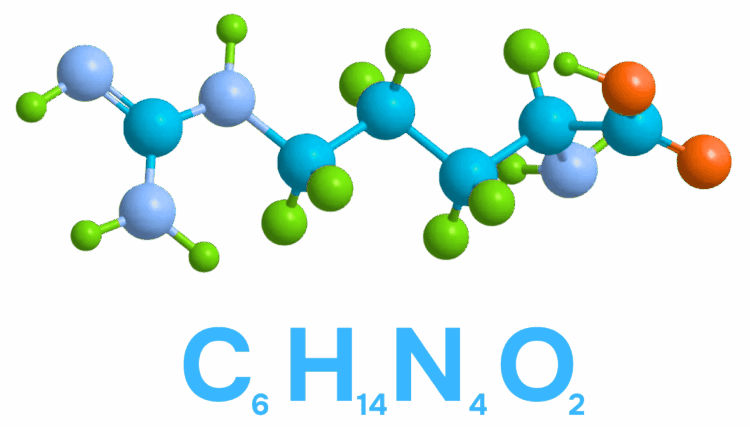

Tecnicamente è un amminoacido, ma definirla così non basta. La L-arginina è una molecola “semi-essenziale”: il corpo umano può sintetizzarla, ma in particolari condizioni – come stress, traumi o crescita accelerata – l’apporto esterno diventa necessario.

È classificata tra gli amminoacidi più versatili, grazie alla sua struttura chimica che la rende altamente solubile e biodisponibile, soprattutto nella sua forma libera.

A cosa serve la L-arginina

La L-arginina è un regolatore interno, capace di attivare risposte complesse e adattative in diversi sistemi dell’organismo. Il suo ruolo non si esaurisce nella costruzione delle proteine: partecipa attivamente alla sintesi dell’ossido nitrico, molecola segnale che regola il tono vascolare e contribuisce alla salute dell’endotelio.

È coinvolta nel ciclo dell’urea, dove facilita l’eliminazione dell’ammoniaca, una sostanza tossica derivante dal metabolismo delle proteine. Ma la sua influenza si estende anche al sistema immunitario, dove agisce come “carburante” per le cellule T, fondamentali nella risposta alle infezioni. Non manca un ruolo nel metabolismo energetico, nella cicatrizzazione e nella secrezione ormonale.

Quando e perché può essere integrata con la dieta

Sebbene l’organismo sia in grado di produrre L-arginina autonomamente, esistono condizioni in cui questa capacità non basta. In medicina si parla infatti di “amminoacido semi-essenziale”: la sintesi endogena copre il fabbisogno solo in stato di equilibrio. In presenza di stress fisico intenso, traumi, infezioni, ustioni o durante la convalescenza, la richiesta supera la disponibilità naturale e l’apporto esterno diventa cruciale.

Lo stesso vale in età precoce, quando i meccanismi biochimici non sono ancora completamente maturi, o in età avanzata, quando rallentano. Anche negli sportivi o in soggetti con patologie croniche, l’equilibrio può rompersi. In questi casi l’integrazione di L-arginina aiuta la compensazione metabolica.

Le fonti di L-arginina: alimenti e produzione interna

L’L-arginina entra nell’organismo attraverso due vie principali: la sintesi endogena e l’alimentazione. In condizioni normali, l’intestino tenue e i reni collaborano nella sua produzione a partire da altri amminoacidi come glutamina e citrullina. Quando la richiesta biologica però supera la capacità interna, il corpo si affida all’apporto esterno.

Tra gli alimenti più ricchi figurano carne rossa, pollo, tacchino, pesce, latticini, uova, legumi, noci e semi oleosi. Anche cereali integrali e soia rappresentano buone fonti vegetali. È una presenza silenziosa ma costante in molte diete bilanciate.

La quantità disponibile negli alimenti, però, può variare sensibilmente in base a cottura, qualità delle materie prime e abitudini alimentari. In contesti di elevata richiesta fisiologica, l’integrazione in forma libera può offrire un assorbimento più rapido ed efficace, superando i limiti della digestione e delle conversioni metaboliche.