Liposoma: cos’è, a cosa serve e quali sono le applicazioni

La crescente diffusione della tecnologia liposomiale riflette un interesse sempre più concreto verso sistemi di somministrazione capaci di migliorare l’assorbimento e potenzialmente l’efficacia delle sostanze attive. Grazie a una struttura simile a quella delle membrane cellulari, i liposomi offrono una modalità di trasporto che favorisce l’assorbimento e protegge i principi attivi fino al loro rilascio. Questa caratteristica ha aperto la strada a numerose applicazioni, dalla farmacologia alla cosmetica, passando per il settore nutraceutico.

Che cos’è un liposoma

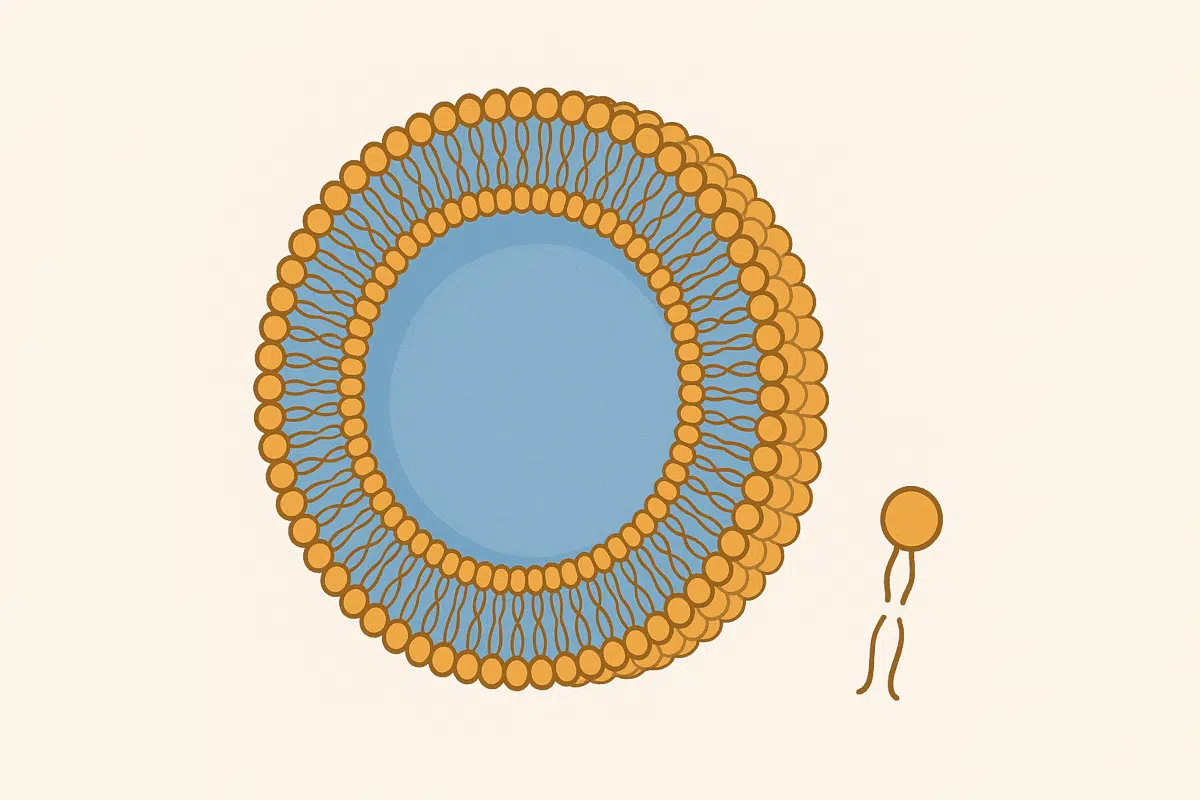

La struttura dei liposomi si ispira a un principio semplice ma estremamente efficace: imitare la membrana cellulare. Queste microsfere sono composte da uno o più doppi strati di fosfolipidi, molecole anfipatiche che interagiscono con l’acqua da un lato e la respingono dall’altro.

Una configurazione che ricorda, in scala ridotta, l’organizzazione delle cellule viventi. All’interno dei liposomi può essere racchiusa una soluzione acquosa, mentre le sostanze lipofile trovano posto tra le membrane, rendendo possibile l’incapsulamento di composti sia idrofili sia lipofili. Questa doppia compatibilità rappresenta uno dei motivi principali del crescente interesse verso i liposomi, poiché consente di trasportare molecole con caratteristiche diverse in modo protetto e mirato.

I liposomi sono sistemi dinamici capaci di fondersi con le membrane biologiche, facilitando così il rilascio controllato delle sostanze attive.

Come funziona un liposoma

Grazie alla loro struttura, i liposomi riescono a inglobare sostanze attive e a trasportarle proteggendole dalla degradazione, permettendo quindi un maggiore assorbimento. Questo processo avviene sfruttando le proprietà fisico-chimiche dei fosfolipidi, capaci di formare spontaneamente una doppia membrana in ambienti acquosi.

All’interno di questa struttura, le molecole idrosolubili vengono racchiuse nella porzione centrale, mentre quelle lipofile si distribuiscono tra i doppi strati lipidici. Una volta somministrati, i liposomi interagiscono con le membrane cellulari attraverso meccanismi come fusione o endocitosi, rilasciando il contenuto in modo controllato. Il risultato è un sistema di veicolazione che protegge i composti attivi dalla degradazione prematura e ne migliora l’assorbimento.

La possibilità di regolare parametri come dimensione, carica superficiale e numero di bilayer consente di adattare i liposomi a diversi obiettivi, rendendoli strumenti flessibili per la somministrazione mirata di molecole in ambito biologico.

Perché i liposomi sono usati in ambito scientifico e medico

Proteggendo le molecole attive da fattori esterni come pH, enzimi e ossidazione, i liposomi ne migliorano la stabilità e ne migliorano l’assorbimento. Questa caratteristica è particolarmente utile in ambito farmacologico, dove la quantità di attivo assorbito ne determina l’efficacia e gli effetti collaterali.

Inoltre, la somiglianza con le membrane biologiche consente un’interazione più efficace con le cellule, favorendo l’assorbimento intracellulare dei principi attivi. I benefici non si limitano alla sola efficacia terapeutica: i liposomi permettono anche di ottimizzare i dosaggi, rendendo le formulazioni più tollerabili.

Queste proprietà hanno aperto la strada a un utilizzo sempre più ampio della tecnologia liposomiale, che oggi viene applicata non solo nella ricerca medica, ma anche in ambiti come la nutraceutica, dove l’efficienza del veicolo può fare la differenza.

Le principali tipologie di liposomi e come si classificano

I liposomi non sono tutti uguali: la loro classificazione dipende da parametri chiave come la dimensione e il numero di bilayer che li compongono. In base a queste caratteristiche, si distinguono principalmente in due grandi gruppi: vescicole unilamellari e multilamellari. Le prime presentano un solo doppio strato fosfolipidico, mentre le seconde sono formate da più strati concentrici, simili a una cipolla.

A loro volta, le vescicole unilamellari si suddividono in piccole (SUV) e grandi (LUV), in funzione del diametro. Questa varietà strutturale influenza direttamente il comportamento dei liposomi, la loro capacità di carico e il profilo di rilascio dei composti attivi. Le vescicole di dimensioni ridotte penetrano più facilmente nei tessuti, mentre quelle multilamellari offrono una maggiore protezione ai principi attivi sensibili.

La scelta del tipo di liposoma dipende dall’obiettivo terapeutico o funzionale: ogni configurazione risponde a specifiche esigenze, sia in termini di biodistribuzione che di cinetica di rilascio. La versatilità di questi sistemi consente quindi di progettare formulazioni su misura, calibrate in base al contesto di utilizzo e alla natura della sostanza da veicolare.